近日,我校化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心马骧团队在双组份长余辉材料的研究方面取得新进展,相关研究成果以“Triplet Exciplex Mediated Multi-Color Ultra-Long Afterglow Materials”为题发表在化学领域著名期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202500847.)上。

近年来,有机室温磷光材料由于其独特的光物理过程、长发光寿命等特性以及在高端防伪、信息加密、时间分辨的生物成像等领域具有巨大的应用潜力而吸引了研究人员的广泛关注。由于系间窜越过程自旋禁阻的问题,室温磷光材料的构建一直以来都较为困难。近期发展的双组分掺杂策略大大降低了此类材料的构建难度。具体来说,该策略主要是通过将微量的一种化合物掺杂到另一种化合物中以构建三线态陷阱,继而实现长余辉发光。虽然这类材料收到了广泛关注,然而其内在发光机制一直存在争议。

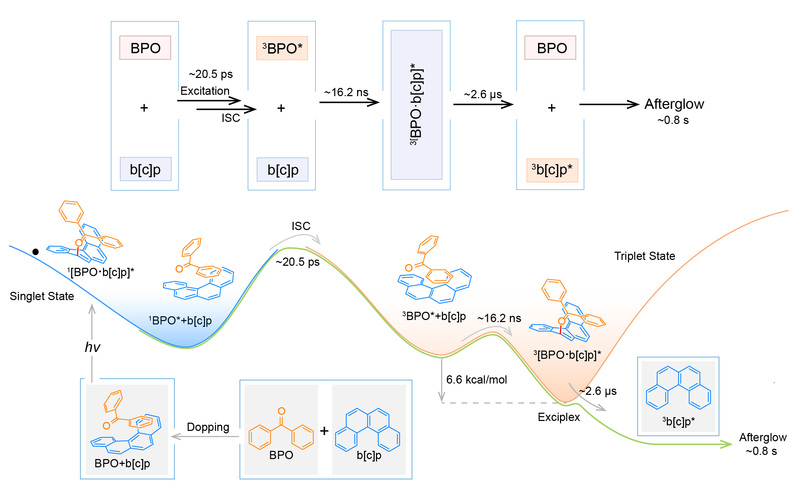

为解决这一问题,马骧团队以稠环芳烃类化合物为掺杂剂,二苯基甲酮及其衍生物作为主体材料,构建系列双组分长余辉材料。利用瞬态吸收光谱结合理论模拟的方式,研究人员成功观察到长余辉产生过程中的关键亚稳态中间体,并将其归属为三线态的激基复合物。基于此,作者提出了一种新型的非辐射能量转移机制。与 Förster 共振能量转移或 Dexter 型能量转移不同,这种能量转移机制主要依靠三重态激基复合物作为桥梁,通过电子交换等方式实现能量转移,有助于形成难以直接激发的三重态激子,近而实现长余辉发射。此外,作者进一步研究掺杂剂和主体之间的电子转移反应活化能,电子转移反应的活化能与余辉成反比,当活化能过大时,掺杂体系则不会出现余辉发射,因为较高的活化能会显著阻碍两种组分之间的电子转移反应。基于此,作者提出以活化能为标准,评估特定掺杂剂主客体组合产生余辉的潜力的新方法,同时发现余辉发射强度与掺杂剂浓度之间存在较好的函数关系,且1 ppm含量的掺杂剂即可诱导产生明显的余辉发射,这种依赖关系和超高的灵敏度使得双组分长余辉体系在超高灵敏度广谱检测中具有广泛的应用前景。

化学学院特聘副研究员马良伟与硕士研究生刘懿玮为该论文的共同第一作者,马骧教授为通讯作者。该研究工作得到了田禾院士的悉心指导,并得到了科技部重点研发计划、国家杰出青年科学基金、国际合作重点项目、基础科学中心项目、博士后创新人才支持计划等项目资金的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202500847