近日,我校万年峰课题组联合我国、意大利、丹麦、英国、法国、德国的科研人员,在国际综合性著名期刊Nature子刊—Nature Communications上以Articles形式,发表了题为“Pesticides have negative effects on non-target organisms”的长篇研究成果。该研究利用大数据解析了生物多样性控害的科学依据和时代背景——农药对非靶标生物存在的风险。

农药能够有效控制或消灭危害农作物、草原和森林的病虫草鼠害,防止这些有害生物对植物造成损害。自人类发明农药以来,农药对人类摆脱饥饿饥荒、维系全球粮食安全、缓解人口增长带来的食物资源短缺功不可没。然而,随着人类认知范围的扩大以及人类大健康观和大安全观的广泛传播,农药对非靶标生物安全性(尤其是人畜健康)与生态环境的影响,逐渐受到重视。当前,各利益群体对农药的安全性问题(尤其农药是否对非靶标生物具有负面影响)争论不休、各自为政,至今全球还没有研究者通过足够的数据量回答“农药是否安全”这一争议性话题。

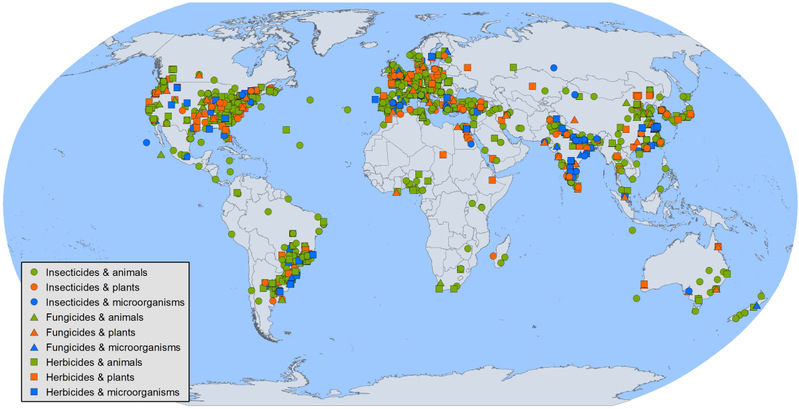

为回答这一问题,万年峰课题组率先利用大数据思维,联合6个国家11个机构的科研人员,筛查了全球88.75万个农药使用案例,构建了杀虫剂、杀菌剂和除草剂影响非靶标动物、植物与微生物的生长、繁殖、行为和生化指标数据库。该数据库包括243种杀虫剂、104种杀菌剂、124种除草剂共471种农药,涵盖560种动物、192种植物、78种微生物和129类非物种水平的非靶标生物类别(图1)。

图1:农药影响非靶标生物的全球试验分布

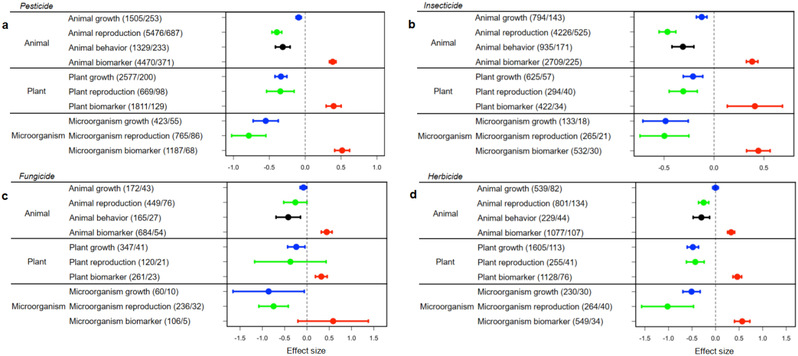

研究结果显示:杀虫剂、杀菌剂和除草剂显著抑制非靶标动物的生长、繁殖与行为,扰乱了动物的神经生理反应、细胞代谢、呼吸反应、生理生化响应等生化指标;抑制了植物的生长、繁殖,干扰了植物的光合作用、蒸腾作用、细胞代谢、呼吸反应、生理生化响应等生化指标;也抑制了微生物的生长、繁殖,破坏了微生物代谢、细胞膜通透性、生理生化响应等生化指标(图2)。

图2:农药影响非靶标动物、植物、微生物的全球试验结果

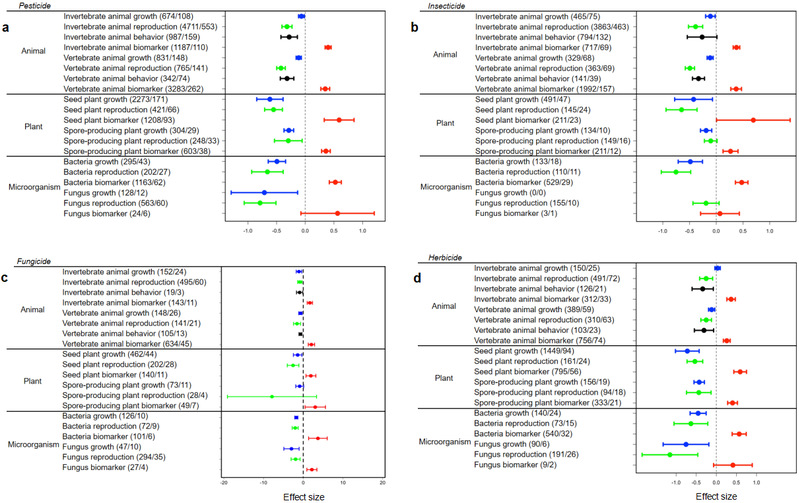

该研究将非靶标动物分为无脊椎动物和有脊椎动物,将植物分为单子叶和双子叶植物,将微生物划分为真菌和细菌,发现杀虫剂、杀菌剂、除草剂的负面效应同样存在(图3)。将农药划分为化学农药、矿物源农药、生物农药,以及按照欧盟标准,将农药分为“老药”和“新药”,这些负面效应清晰可见。此外,将非靶标生物分为“模式生物”和“非模式生物”后,农药的负效应依旧呈现。

图3:农药影响无脊椎/有脊椎动物、单子叶/双子叶植物、真菌/细菌的全球试验结果

该研究分析了不同场景下农药对非靶标生物的影响,结果显示,室内条件下农药对非靶标动物、植物、微生物的负效应与上述类似。相比于室内条件,田间试验的样本量相对较少,农药的负效应趋势依旧存在,但总体低于室内结果的负效应。在不同气候带中,作者发现,温带地区农药对非靶标生物的负面效应强于热带地区。这可能与热带系地区农药降解、解毒和消散更快有关(例如,增加的紫外线照射和更高的温度,加快了农药失活以及降低了农药杀虫杀菌灭草效果)。将非靶标生物分别暴露于陆地和水域环境条件,农药的负效应均仍然存在。

为防止过分夸大农药剂量对非靶标生物的负面影响,作者也构建了田间推荐使用农药剂量、水域推荐农药使用剂量如何影响非靶标生物的数据库,结果显示:尽管推荐农药使用剂量的数据样本量不如所有农药使用剂量(所有农药使用剂量包括:不高于推荐农药使用剂量和高于推荐农药使用剂量)的样本量,但将农药使用剂量固定在推荐剂量范围内,杀虫剂、杀菌剂、除草剂对非靶标动物、植物、微生物的负面效应仍旧出现。

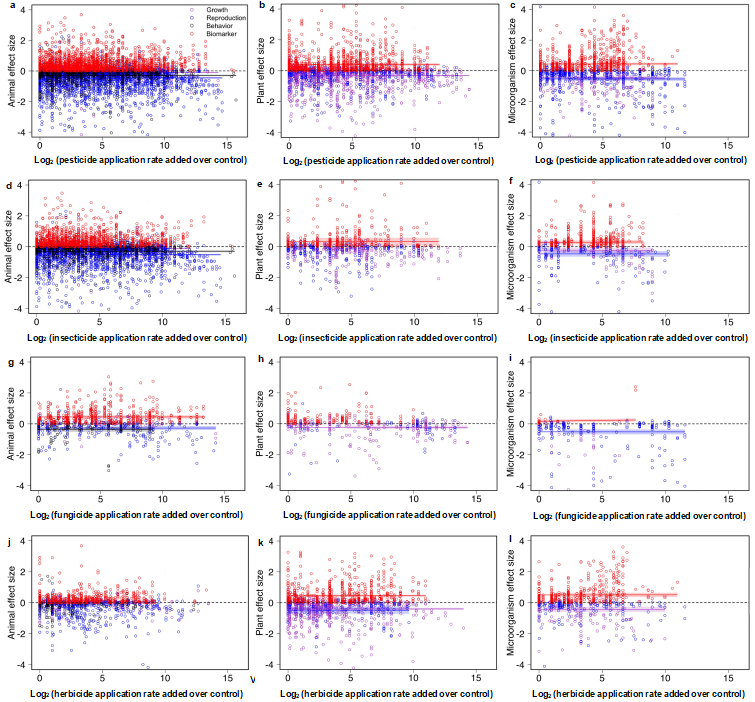

研究进一步利用回归方程模型量化农药使用剂量与非靶标生物各指标值的关系,结果显示:随着农药剂量的加大,杀虫剂、杀菌剂、除草剂对非靶标动物、植物、微生物的负面效应逐渐加剧(图4)。

图4:农药使用剂量与非靶标动物、植物、微生物各指标响应值之间的关系

该研究构建了迄今全球信息量最大最健全、内容最丰富的农药影响非靶标生物的数据库,辅助材料近50万字。研究成果为全国与全球范围内开展利用生物多样性控制植物病虫害的工作提供了科学依据。此外,为降低农药生态风险,作者提出了相应的政策意见,呼吁管理部门制定相关政策,在将“山水林田湖草”一起纳入生命共同体的大背景下,紧密围绕国家农药使用量零增长和生物多样性保护的方针政策,加快高效低毒低残留的绿色农药研发与应用,巧用生物各类群之间的相生相克原理,大力推广应用基于生物多样性的植物病虫害绿色防控体系(如合理的间套作、稻渔共生),以便更好保护生物多样性,保护人类居住的地球家园!

Nature Communications正式接受该文次日,万年峰受Nature集团Nature Portfolio Communities的邀请,在“Behind the Paper”栏目报道题为“Employing biodiversity to reduce pesticide risk”的成果,并强调了通过生物多样性生态调控植物病虫害来降低农药风险的重要性(图5)。

图5:万年峰在Nature Portfolio Earth & Environment, Ecology & Evolution, and Sustainability Community报道生物多样性控害成果

近日,通讯与新闻主管Mareen Gerisch博士在德国汉堡主持会议,召开题为“Pesticideshave greater impacts on animals, plants, and microorganisms than previouslythought”的新闻发布会,向全球公开和阐释本文的研究成果。论文发表后,国际权威科学传播机构英国科学媒介中心(Science Media Centre)对本文研究成果进行了进一步跟踪报道,并刊登了题为“Expert reaction to systematic review of studies on impacts of globalpesticide use on biodiversity”的社评;英国广播公司(BBC)也跟踪报道了本文成果。论文在线发表当日(2025年2月13日),已有Science Media Centre、Mirage News、EurekAlert、Informationsdienst Wissenschaft、ScienMag、Bioengineer.org、Der Standard、BFMTV等多家国际媒体跟踪报道本文成果。

万年峰为该文通讯作者,华东理工大学李忠教授对文章给予了悉心指导,其他合作者包括:首都医科大学付利万博士(共一)、复旦大学胡跃清教授、复旦大学申思源博士生、意大利维罗纳大学Matteo Dainese博士、丹麦哥本哈根大学Lars Pødenphant Kiær博士、上海市野生动植物和自然保护地研究中心辛凤飞博士、英国萨塞克斯大学Dave Goulson教授、英国生态和水文中心Ben A. Woodcock高级研究员和David J. Spurgeon高级研究员、法国勃艮第大学Adam J. Vanbergen教授、德国波恩大学Christoph Scherber教授。本文得到国家高层次青年人才项目、国家自然科学基金、上海市农业科技创新项目等项目资助。

论文衔接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56732-x

国际多家媒体报道本文成果衔接:https://nature.altmetric.com/details/174144662/news

“Behind the Paper”专栏衔接:https://communities.springernature.com/posts/employing-biodiversity-to-reduce-pesticide-risk#comments