芬顿(或类芬顿)技术虽然已被广泛用于工业废水的处理,但芬顿反应仍存在铁离子易水解难循环的关键科学问题,从而导致铁泥多、pH适用范围窄。为了解决这些难题,我校化学与分子工程学院邢明阳教授团队在非均相芬顿体系的优化以及含铁污泥资源化方面取得重要研究进展,相关成果先后发表在国际权威期刊Angewandte Chemie International Edition上。

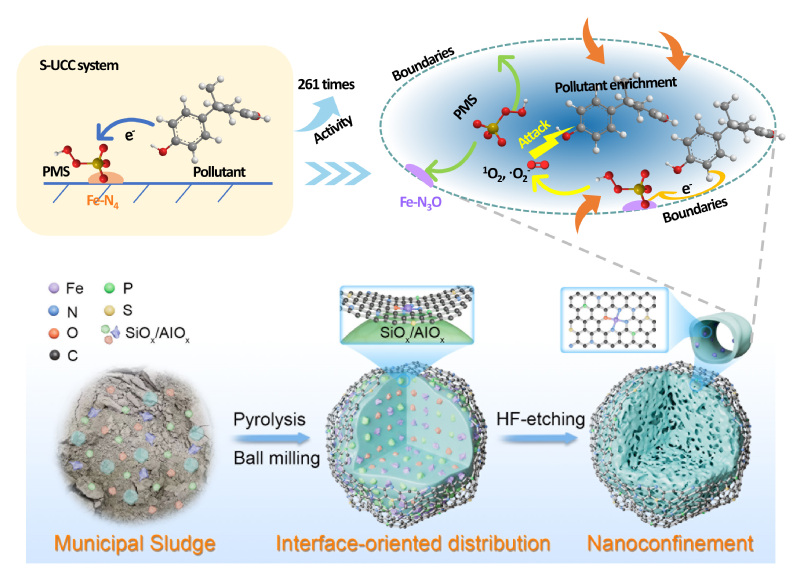

研究进展一:邢明阳教授与中国科技大学俞汉青院士、合肥工业大学张爱勇教授合作,发展了一种利用纳米限域效应实现含铁污泥资源化的新方法。利用市政污泥固有的复杂性,该方法采用选择性氢氟酸刻蚀,将原子分散的铁中心原位封装限域在微介孔碳基底内,制得纳米限域催化剂(S-NCC)。这一策略最大化利用了污泥中硅和铝成分,防止了金属团聚,并调节了活性金属的局域结构(从Fe-N4到Fe-N3O)。进而,S-NCC 促进了非自由基反应机制向自由基/非自由基混合反应机制的转变,显著提高了 ROS 的效率、稳定性和污染物降解率。这些催化剂具有卓越的污染物去除性能,与非限域类似物相比,它们对苯酚和磺胺甲恶唑等化合物的降解效率提高了 261 倍,超过了大多数最先进的类芬顿系统。研究结果凸显了纳米限域催化在环境应用中的变革潜力,为可持续水净化提供了有效且可扩展的解决方案。相关成果以题为“Ultrafast Water Purification by Template-Free Nanoconfined Catalysts Derived from Municipal Sludge”发表在“Angew. Chem. Int. Ed., 2025, e202423629(https://doi.org/10.1002/anie.202423629)”上。

图片说明:一种从城市污泥中制备无模板的纳米限域催化剂用于活化PMS快速降解污染物的新策略

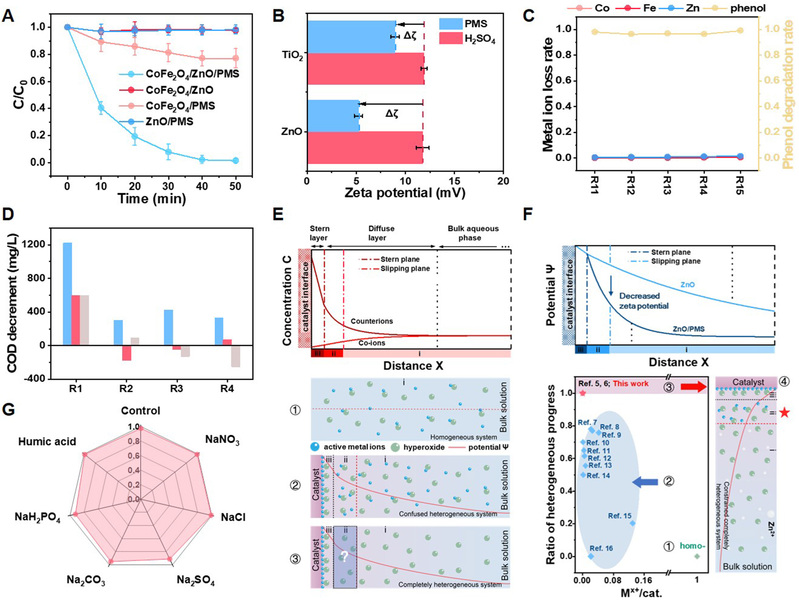

研究进展二:邢明阳教授与上海交通大学罗金明教授合作,提出了一种约束型完全非均相类Fenton体系,明确了均相与完全非均相体系的界限,实现了对有机污染物的高效降解。本研究通过简单机械混合CoFe2O4和ZnO构建了一种受约束的非均相类芬顿体系,用于模拟高盐废水的循环降解。ZnO的正电剪切面有效富集过一硫酸氢盐(PMS),并通过与CoFe2O4的静电吸引提高PMS传输效率。实验表明,ZnO的引入显著抑制了钴离子溶出,使其从110 µg/L降至低于0.1 µg/L。碱化老化过程实现了金属离子的完全回收和催化体系的循环使用。在模拟高盐废水和焦化废水的降解实验中,CoFe2O4/ZnO/PMS体系在四轮循环中表现出零金属离子流失和优异的循环效果。通过Poisson-Boltzmann方程和双电层模型,首次将类芬顿体系的反应区域划分为Stern层、Stern面至剪切面内区域及剪切面以外区域,为未来研究提供了清晰的反应区域界限。该体系展现了在实际废水处理中的应用潜力。相关成果以“Constrained Heterogeneous CoFe2O4/ZnO/PMS Fenton-Like System for Industrial Wastewater Remediation with Recyclability and Zero Metal Loss”为题发表在“Angew. Chem. Int. Ed., 2025, e202421797(https://doi.org/10.1002/anie.202421797)”上。该成果以华东理工大学为第一通讯单位,化学学院硕士研究生杨铭与博士研究生刘文元为共同第一作者,上海交通大学罗金明教授与邢明阳教授为共同通讯作者。

图片说明:具有可回收性和零金属损失的约束型完全非均相类Fenton体系

以上研究工作得到了欧洲科学院院士张金龙教授的悉心指导,并得到了费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、国家自然科学基金杰出青年基金等项目的支持。