近日,我校化学与分子工程学院张金龙教授课题组在光催化二氧化碳还原领域取得最新研究进展,研究成果以“Engineering Spatially Adjacent Redox Sites with Synergistic SpinPolarization Effect to Boost Photocatalytic CO2 Methanation”为题,发表于知名学术刊物Journal of the American Chemical Society上。

被誉为“人工光合作用”的光催化CO2还原反应,在催化学领域中被视为一个极具挑战的“圣杯”问题。这一反应只需太阳能和光催化剂的协助,便能将CO2和水转化为高附加值的碳氢燃料及工业原料,从而为缓解全球温室气体效应及实现碳中和目标提供一个有效路径。

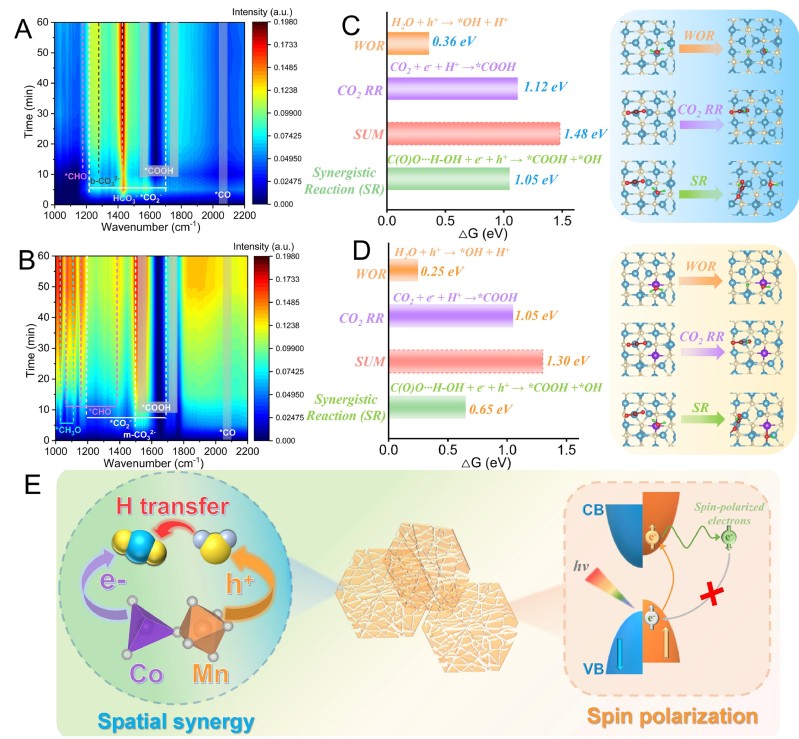

当前,大多数针对光催化CO2还原反应的研究集中于构建还原活性位点,而常常忽略氧化半反应的关键作用。由于还原半反应与氧化半反应之间存在显著的反应动力学速率差异,导致大量空穴的积累,进而加剧了光生载流子的复合,显著降低了CO2还原反应的效率。因此,构建有效的氧化活性位点对于提高CO2还原反应的效率至关重要。水氧化的活性位点与CO2还原位点在空间上近邻有利于质子氢的之间传递和转移,而空间近邻的氧化还原活性位点又面临着载流子易于复合的问题。

基于此,张金龙教授团队将磁性元素Mn掺杂入Co3O4中,成功构筑了水氧化解离位点。Mn单原子位点选择性地对光生空穴进行富集促进H2O氧化解离,而与其相邻的Co位点可捕获光生电子对CO2分子进行活化还原。空间相邻的Mn和Co位点不仅促进了质子氢的有效传输,而且两个活性位点上发生的氧化与还原半反应的协同作用显著降低了CO2还原的活化能。此外,Mn单原子改性诱导了催化剂系统的电子自旋极化,有效抑制了空间相邻的氧化位点与还原位点上的光生电子与空穴发生复合,且体系自旋极化效应可通过施加外部磁场进一步增强。在空间相邻氧化还原位点协同效应以及电子自旋极化效应的共同作用下,Mn/Co3O4光催化CO2转化为CH4的效率提升了28.8倍。该研究首次引入自旋极化,解决了空间相邻氧化还原位点的电荷复合问题,为协同氧化还原光催化系统的设计提供了新的见解。

该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,博士研究生李铭洋为第一作者,特聘副研究员吴仕群和张金龙教授为共同通讯作者。该工作得到了上海多介质环境催化与资源化工程技术研究中心、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心、国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、上海市科委国际合作项目等资金的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c04264