近日,华东理工大学药学院钱旭红院士、杨有军教授团队构建了新型短波红外(SWIR)染料聚集体。该研究工作提出了一种晶体结构辅助的J聚集体的理性设计方法,对团队前期报道的ESi5近红外染料母体进行合理分子改造,成功构建一种水溶性好、稳定性好、吸收发射波长长且生物相容的染料聚集体,并成功实现小动物活体水平的双通道荧光/光声双模态成像。相关成果发表于《自然—通讯》。

短波红外区间(~1000-2000nm)是深层组织高对比度成像、疾病诊断、光动力/光热治疗和荧光手术导航的理想光学窗口。领域内的短波红外染料由于HOMO-LUMO能级差小,普遍面临稳定性差、在水溶液中荧光淬灭的问题,限制了其在临床上的实际应用。

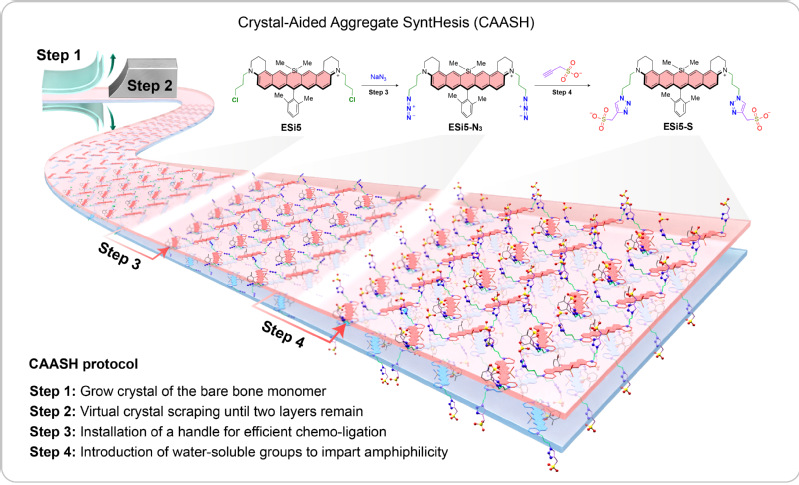

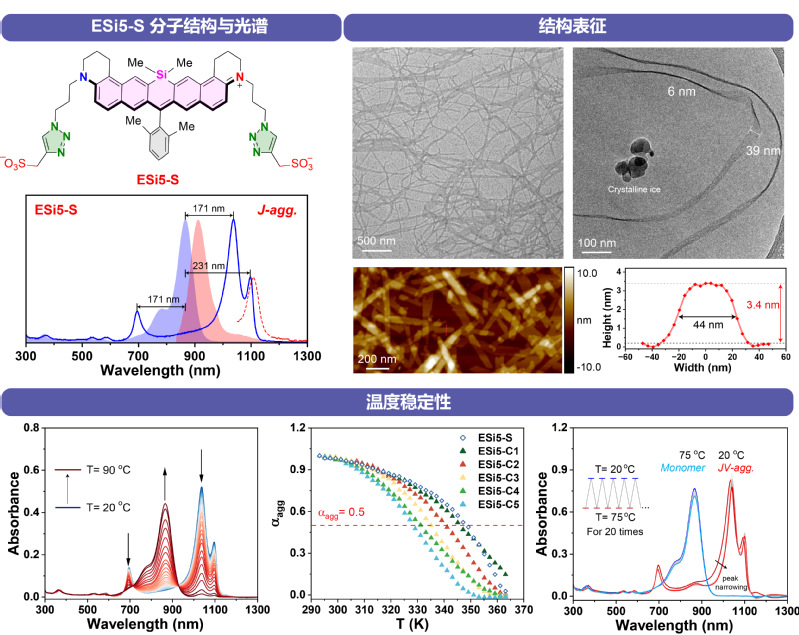

研究团队以前期创制的近红外染料二苯并硅罗丹明(ESi5)为基础,提出了晶体辅助聚集体合成方法(Crystal-Aided Aggregate SyntHesis, CAASH),成功构建了高稳定水溶性短波红外染料聚集体。当阴离子为PF6-时,ESi5晶体结构中链内的分子呈斜向堆积(V-聚集),链间呈J-聚集排列,因此将其命名为JV-聚集体。基于晶体结构,研究团队进行合理的设计,通过在侧链以叠氮化、Click反应引入带负电荷的磺酸/羧酸根基团,利用亲水(磺酸根基团)/疏水(染料共轭母体)相互作用实现染料在水溶液中的自组装。染料聚集体的吸收光谱具有三个主要的吸收峰,与单体的吸收峰相比,其中两个峰发生了红移,一个峰发生蓝移。其中1038 nm处的红移吸收峰和696 nm处的蓝移吸收峰源自链内染料V聚集导致的Davydov能级裂分;1098 nm处的红移吸收峰源自链间染料的J聚集。最大发射波长位于1106 nm,是1098nm吸收峰的共振发射。通过冷冻透射电镜可以观察到聚集体在水溶液中呈纳米丝带状结构。原子力显微镜显示聚集体厚度为3.4 nm,与推测的双层染料聚集体相吻合。聚集体对光/化学/热具有极高的稳定性。其在水中解聚温度(aagg=0.5)超过70 oC,并且升温解聚后再进一步降低后,染料会再次自组装成聚集体。

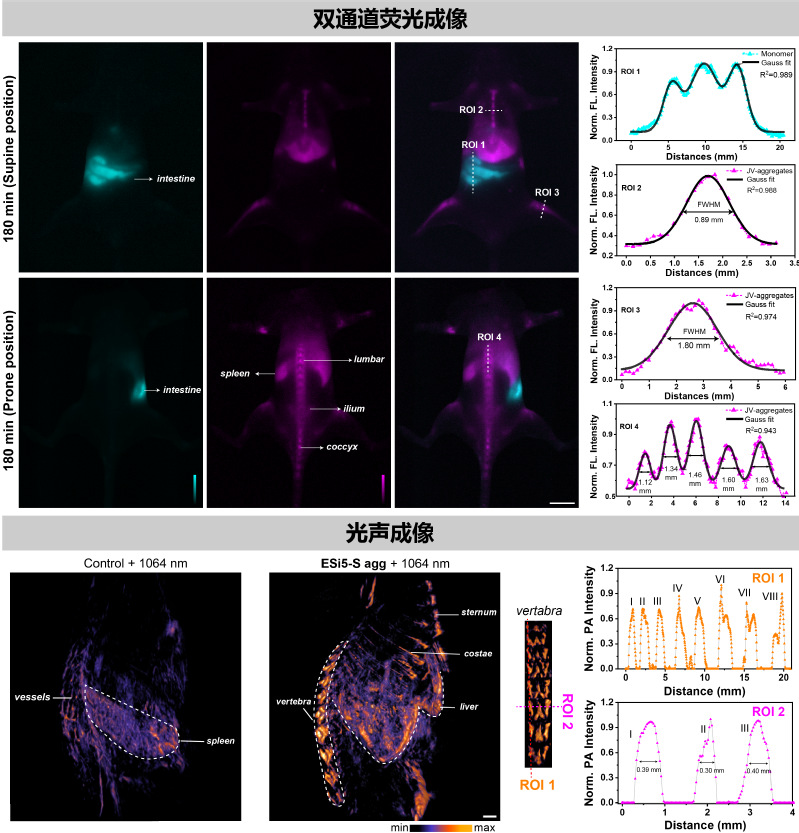

这类短波红外聚集体具有高稳定性、高生物相容性、易制备等优点,在生物成像/治疗中具有广泛的应用潜力。ESi5-S聚集体经尾静脉注射,潴留在小鼠全身骨骼、肝脏和脾脏,并经肝胆代谢后解聚为单体,通过808/1064nm激光激发可以实现骨骼和脏器的双通道荧光成像。该成像结果表明聚集体的荧光成像潜力,揭示其活体内代谢途径。此外,ESi5-S聚集体也是优秀的光声成像材料,溶液中的光声测试表明其光声信号强度为同浓度IR-1061的3.5倍。活体内的光声成像实现了对小鼠骨骼的三维重构,可以清晰显示胸骨、肋骨及腰椎,表明其优异的光声成像性能。

该论文的第一通讯单位为华东理工大学,通讯作者为药学院杨有军教授,第一作者为药学院博士研究生姚成。工作得到了钱旭红院士、华东师范大学陈缙泉教授、华东理工大学曲大辉教授、有机所刘聪教授、湖北大学任君教授、上海中医药大学葛广波的大力支持和悉心指导。此外,本研究还得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市科委以及高校基本科研业务费和生工国重室开放课题的支持。